孙颖莎王楚钦活动海报乒乓变兵乓 一字之差引发全民玩梗

孙颖莎和王楚钦的乒乓活动海报引发全民热议,因海报中的“乒乓变兵乓”引发关注,这一字之差成为全民玩梗的热点话题,不仅展现了人们对乒乓球运动的热爱,也体现了大众对两位运动员的极高关注度和期待,这场活动成为一次全民参与的狂欢,进一步推动了乒乓球运动的发展。

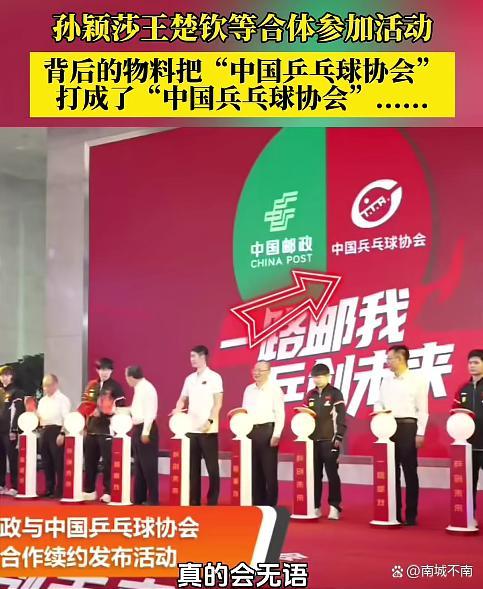

7月18日,中国邮政与中国乒乓球协会举行战略合作续约活动,本应是庄重的“国球荣耀”时刻,却因一张海报意外出圈——“中国乒乓球协会”被错写为“中国兵乓球协会”。网友戏称:“运动员终于转行当特种兵了!”孙颖莎、王楚钦等奥运冠军的现场反应也被镜头捕捉:王楚钦低头记录背景板,孙颖莎抿嘴偷笑,网友调侃:“连运动员都憋不住笑了!”

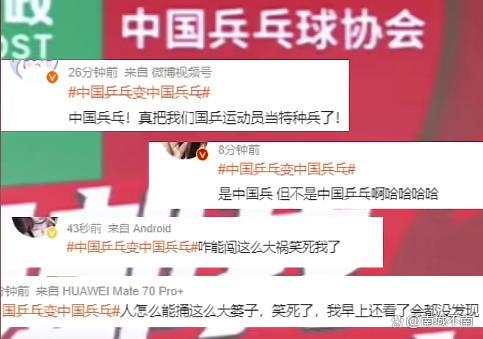

这场文字乌龙迅速冲上热搜,话题阅读量破亿,但舆论走向却出人意料——没有愤怒,只有狂欢。一个低级错误引发全民玩梗,背后折射出怎样的社会心态?

汉字的“一字之差”容易造成视觉陷阱。“乒”与“兵”仅一点之差,视觉上极易混淆。科普博主指出,“乒乓”本为象声词,明清文献中已有记载,而“兵乓”在字面组合上毫无意义。更讽刺的是,活动现场的错误物料全程展示,从制作、审核到搭建,层层环节竟无人发现。

中国乒乓球队是“梦之队”的代名词,而“兵乓”谐音“特种兵”,网友瞬间将运动员的拼搏精神与“硬核”形象绑定:“国球战士变身兵哥哥,这设定不比游戏皮肤酷?”媒体评论也犀利指出:国球的符号意义被娱乐化消解,背后是公共活动审核机制的失守。

评论区高频出现“人怎么能捅这么大篓子”的调侃,实则是职场人群的自我投射。网友戏称:“从校对到领导,至少5个人签了字,但没人比网友更懂审核!”这场乌龙意外成为打工人的“情感纽带”,折射出职场人对“低级错误”的无奈与自嘲。

面对官方失误,网友选择用谐音梗消解严肃性:“邮政速度,上午寄出的‘乒’字下午就丢了”“画乒添足”。这种解构式幽默本质是对公共事件的柔性监督——既表达不满,又避免对抗。

中国邮政作为国家级品牌,活动失误直接影响公众对其专业度的质疑。对比阿迪达斯曾误拼“斯雷碧”(Sprite)的案例,网友指出:“大品牌尚且翻车,小企业更要绷紧审核弦。”

尽管“兵乓”梗被广泛娱乐化,但孙颖莎、王楚钦等运动员的现场祝福仍收获大量点赞。网友总结:“错字可以笑,金牌必须稳!”公众对国球的尊重与对失误的宽容,构成了一种微妙的平衡。

活动现场物料需经设计、审核、搭建三重关卡,但错误仍从海报、背景板蔓延至封套设计。专家建议:大型活动应引入“第三方校对”机制,避免“内部人盲区”。

语音输入、AI写作普及背景下,汉字形义辨析能力正在退化。语言学者呼吁:“再智能的技术,也不能替代对文字的敬畏之心。”

截至目前,中国邮政未公开回应此事。反观类似事件(如某车企标错车型名后秒删致歉),主动纠错者往往能化危机为好感。沉默背后,或是对“小错不究”心态的误判。

“中国乒乓”变“中国兵乓”,本质是一次汉字校对失误,却因契合公众情绪而演变为文化现象。它既是职场人的“错漏共鸣”,也是品牌传播的“反面教材”,更是互联网解构权威符号的典型样本。

当网友自发创作“兵乓球特种兵表情包”时,我们看到的不是对国球的不敬,而是对“不完美”的包容。但对机构而言,这场乌龙敲响警钟:在“全民校对”的时代,细节决定公信力。