补偿余杭人民15元水费 信任重建之路

针对余杭地区的水费问题,政府决定补偿当地居民每人15元水费,以体现对民众的关心和信任重建的决心,此举旨在回应公众关切,重建政府和民众之间的信任关系,通过实际行动减轻居民负担,政府展现出积极解决问题的态度,也期望借此机会重塑公信力,进一步加强与民众的沟通与合作,信任重建之路需要政府、社会各界共同努力,此次补偿行动是这一过程中的一步。

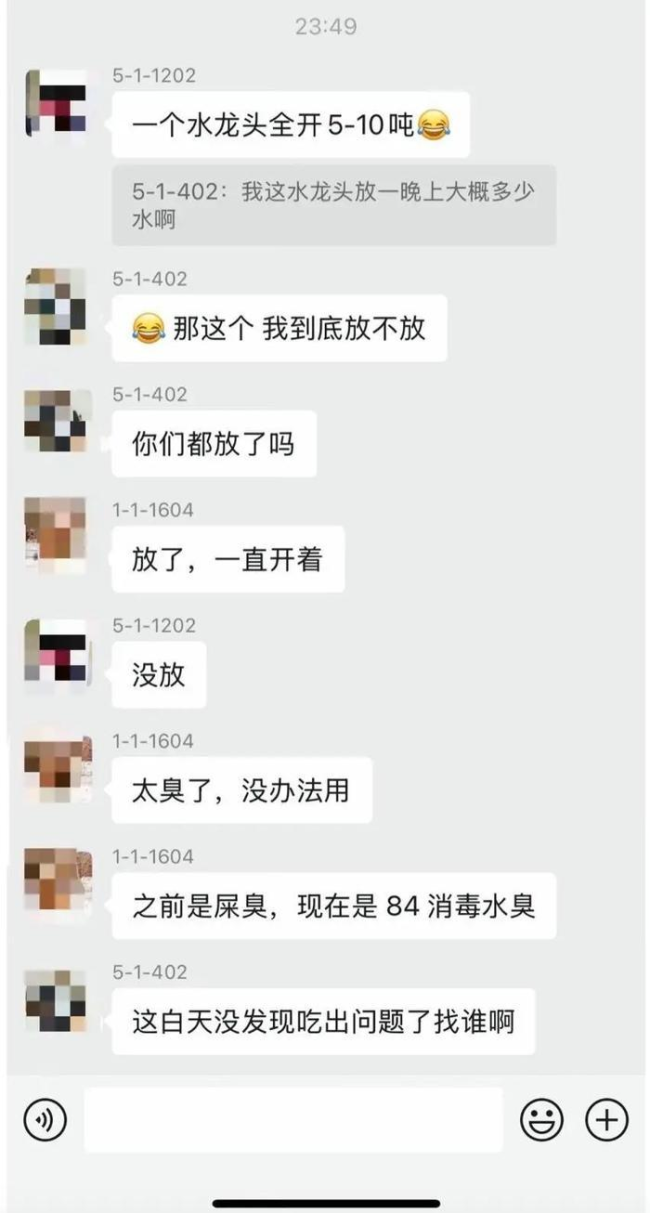

7月16日清晨,杭州余杭区的部分居民打开水龙头时,流出的不是清澈无味的自来水,而是散发出“死老鼠、烂臭螺蛳”般恶臭的灰黄液体。这场突如其来的水质危机瞬间打乱了居民的生活:无法洗澡做饭,超市纯净水被抢购一空,甚至有人不得不前往山泉处取水应急。异味持续近15小时,直至深夜仍有多个小区未能恢复正常供水,居民对饮用水安全的担忧迅速蔓延,信任危机一触即发。

面对公众的不满,杭州余杭环境水务集团迅速启动应急预案,采取切换水源、冲洗管网等措施。随后通报称,出厂水和主管网已恢复正常,末梢支管需用户自行排放“存水”,并承诺减免排放期间的水费。次日,水务集团再次致歉,并决定为每户减免7月份5吨水费。然而,十几元的补偿与居民购买纯净水、外出住宿餐饮、甚至未来可能更换净水设备的实际损失形成鲜明对比,显然未能平息公众的深层质疑。居民真正渴求的是对饮用水安全的根本性保障和对公共服务机构的信任重建。

此次杭州水质异味事件揭示了城市供水应急管理机制的诸多结构性缺陷。预警机制滞后是首要问题。居民在水务公司发布任何官方通报之前,已普遍通过感官体验到水质异常,这暴露了对水源地和管网末端实时监测预警能力的严重不足。“后知后觉”的模式不仅让居民措手不及,更动摇了公众对供水安全体系的信心。

信息披露的透明度与及时性也存在问题。水质异常的具体原因、污染源头、影响范围及何时能彻底恢复安全供水等关键信息,未能第一时间清晰全面地告知公众。这种信息不对称,在危机时刻极易滋生谣言与恐慌,加剧了居民的不确定感。公众对真相的渴求远非模糊的声明所能满足,信任的裂痕因此不断扩大。

此外,赔偿方案象征意义大于实际弥补。区区5吨水费的减免对于居民因水质问题而产生的直接与间接损失而言,无疑是杯水车薪。这种“小恩小惠”式的补偿未能充分考量居民的实际经济损失,更忽视了因水质问题带来的健康担忧与精神困扰,暴露出现有公共服务机制在民生关怀层面的短板。

要真正解决问题,杭州水务必须超越狭隘的补偿思维,构建一个以用户健康和信任为核心的现代化公共服务体系。大幅提升水源地和管网末端的实时监测预警能力,引入先进的物联网传感器、大数据分析和人工智能技术,实现从源头到水龙头的全链条智能监控,确保任何水质异常都能被迅速识别并即时响应。这种前瞻性的技术部署是避免类似事件重演、重建公众信心的基石。

强化管网维护的透明度也是当务之急。水务部门应定期向社会公布管网检测报告、维护计划及突发事件处理流程,让居民能够清晰了解用水安全的全貌。建立更为完善、更具人性化的赔偿与沟通机制,覆盖直接经济损失,充分考虑因水质问题造成的间接损失和精神困扰。畅通居民诉求反馈渠道,主动回应关切,让居民在危机中感受到被尊重和被保障,而非被敷衍。

水是生命之源,更是城市赖以运行的生命线。此次杭州水质异味事件深刻警示我们,城市供水安全不仅是技术问题,更是衡量城市治理能力和民生关怀水平的重要标准。在数字时代,信息透明与公众参与已成为不可逆转的趋势。唯有将居民的健康与信任置于公共服务体系的核心,以科技为支撑,以人文关怀为导向,构建一个更具韧性、更加透明、更富人情味的供水服务体系,才能真正让每一滴水都安心,每一份信任都坚固,从而避免将公共服务危机演变为社会信任危机。