媒体谈中学“指责”学生拒报清北 教育失格引反思

媒体指出,中学过度指责拒绝报考清华和北大的学生,引发教育失格反思,学校应尊重学生的个人选择和兴趣,而不是单一追求升学率,这种指责行为反映出现行教育制度的问题,过于强调名校效应而忽视学生个性发展,应反思并改进教育制度,促进学生全面发展。

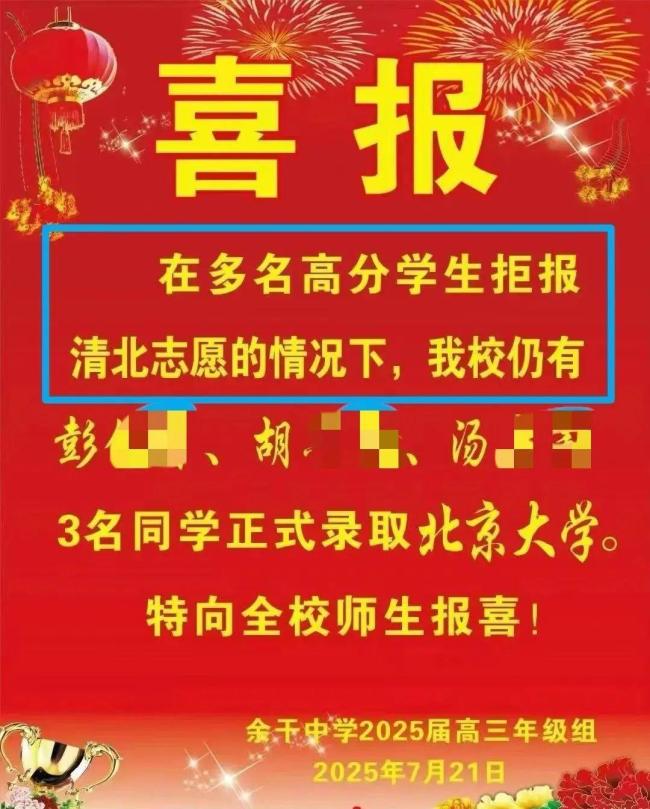

7月21日晚,有网友晒出江西上饶余干中学的一张高考喜报,引起关注。喜报上提到,在多名高分学生拒报清华北大志愿的情况下,该校仍有三名同学被北京大学录取。这份喜报引发争议,因为学校在表扬录取学生的同时,对未报清北的学生进行了讽刺。

这种做法让很多人感到不解。即使学生没有报考清华北大,他们也肯定是高分考生。然而,学校并没有表现出喜悦,反而言辞中透露出怨怼。原因在于,这些学生的决定影响了学校的“清北率”。很多学校将这一指标视为最重要的政绩和招生材料,但学生的选择却未能配合学校的期望,导致不满。

这并不是近期唯一一起类似事件。不久前,江西瑞昌市第一中学的一位老师因三名学生未填报清华北大,在微信群内发表不当言论,批评学生以自我为中心,认为这是教育的失败。这样的态度显然不符合教育者的职责。学生有权根据自己的兴趣和发展选择专业,而不应为了学校的政绩牺牲个人未来。

“清北率”本身是一个值得质疑的评价指标。教育部已明确禁止宣传炒作“高考状元”、“升学率”等,并且不得将升学率与教师评优评先及职称晋升挂钩。“清北率”属于“升学率”的一种,理应在禁止之列。尽管如此,仍有不少学校将其作为评价标准,这也是类似新闻频繁出现的原因之一。

在舆论曝光后,相关学校撤下了喜报,涉事老师也道歉。对于追逐“清北率”的短视行为,需要保持舆论压力,使教育者认识到错误。追求“清北率”会导致教育生态扭曲,学校和老师失去应有的温情和体面,甚至不惜向学生施压。此外,这种做法还会造成教育资源失衡,重点培养少数尖子生,从而扭曲整体资源配置。教育部门应当明确惩戒红线,帮助学校放下执念。