媒体评北大全面取消绩点制 打破唯绩点论

媒体评论北大全面取消绩点制,此举打破了长期以来以绩点论英雄的局面,此举旨在鼓励学生全面发展,不再过分依赖单一的绩点评价体系,让学生有更多机会探索自己的兴趣和潜力,此举有望缓解学生的压力,促进多元化发展,并鼓励学生注重实践和创新能力的培养,此举反映了教育理念的转变,更加注重学生的综合素质和个性发展。

北京大学宣布将全面取消绩点,相关话题迅速登上热搜榜首。7月25日,北京大学在校内网发布了《关于进一步做好本科学业评价工作的通知》,内容包括从2025级学生起,在各类学业评价中不再使用绩点;课程考核成绩可采用百分制或等级制进行评定和记载(等级制成绩不换算成绩点);不再设置指导性课程成绩优秀率指标等。

为了鼓励学生勇于探索,开展跨学科学习、修读挑战性较强的课程,该通知还提到:学生可在公共基础课程(部分)和专业课程包以外的课程内选择1门课,以“合格制(P/NP)”方式记载成绩(成绩合格即可取得该门课程学分)。

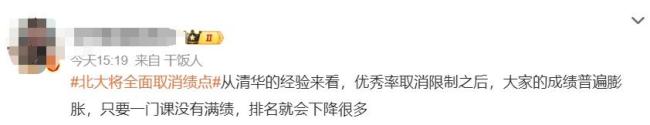

北大的改革并非孤例。早在2015年,清华大学就率先以12档等级制取代GPA评价,强调多元评价体系,直指“GPA导向的学业成就观”问题;2019年清华进一步完善制度,减少分数对学生的捆绑。近年来,复旦大学、上海交通大学等985高校也陆续调整评价体系,或取消绩点排名,或推行“等级制+综合评价”模式。这些改革共同指向一个目标:打破“唯绩点论”,让教育回归本质。

事实上,北大的“去绩点化”并非一蹴而就,而是经过了数年试点与探索。2022年,北大生命科学学院率先推出《等级制成绩评定方式试用方案》,成为首个“吃螃蟹”的院系。2025年初,北京大学发布《2023—2024学年本科教学质量报告》。报告中提到,学生中存在片面追求GPA的倾向,拟进一步改革完善学业评价机制,为学生创造更包容的成长环境。

2月,北大官微发表文章介绍了获得北大教学成就奖的王世强教授推动“去绩点化”改革的历程。其中提到,三年时间过去,去绩点改革推进后的变化开始有了群体性显现。学生们普遍反馈在卷绩点、卷记忆性学习上花费的时间减少,不再“被捆绑在成绩的战车上”,更多的精力释放出来,也能早早投在科研工作或兴趣所在。

然而,取消绩点就能终结“内卷”吗?国内顶尖高校本科毕业生深造率普遍超过60%,北大、清华更是高达80%左右。无论是推免保研还是出国深造,绩点都是核心标尺。于是,在激烈的竞争中,“刷绩点”成了常态:有人为刷新小数点后两位分数重修课程,有人专攻“给分高、难度低”的“水课”,有人考前疯狂刷题却忽视知识本质。

中国教育在线总编辑陈志文直言,“卷绩点”是应试教育在大学的延续:“你用绩点评价,我就卷绩点;你用其他标准,我就卷其他。”事实上,一些学生卷不动绩点,就卷公益活动、卷科研等其他尺子。就像中考加试体育后体育应试化一样,等级制推行后,学生们仍会找到新的“卷点”。

北大生命科学学院副院长王世强说,“等级制并没有改变‘卷’的本质,以前同学们焦虑得低分,现在焦虑得‘B’。对于之前绩点排名靠前的同学而言,等级制并不友好。100分和85分,在优秀率上表现一样,可能会导致上游学生优秀率排名低于绩点排名。”

而对于已经进入实验室的生命科学学院2020级本科生马启为来说,“等级制是一种解压,能够让我更好地平衡科研和学业,将来不论是读研还是出国,都会有更多备选方案”。

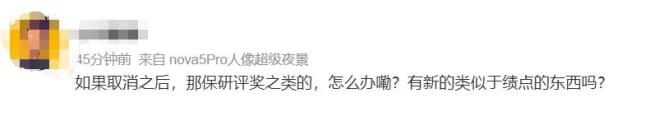

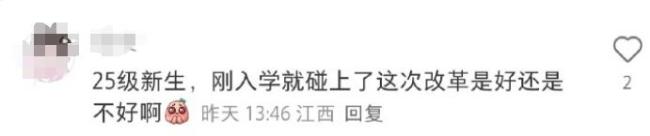

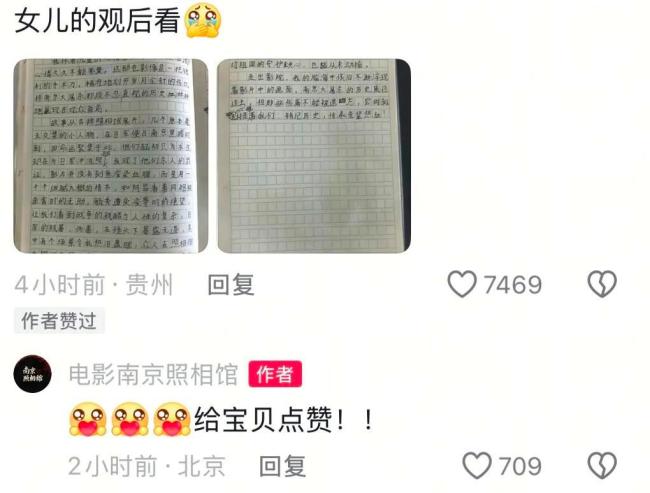

对于北大取消绩点,有的网友还有疑问:“保研评奖之类的怎么办?”“不量化怎么保证教育公平”。也有网友点赞:“速推广”。