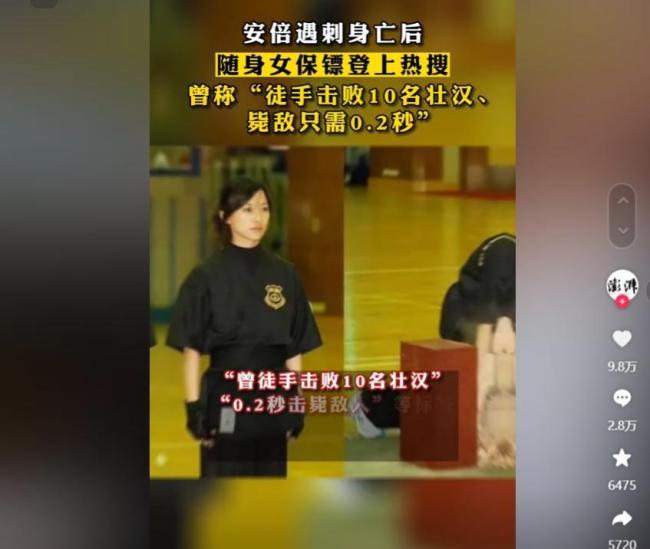

日本最美女保镖,拔枪只需0.2秒?

日本保镖界备受瞩目的美女保镖,拔枪速度惊人,只需0.2秒即可完成,这一技艺令人惊叹,展现了她在紧急情况下的快速反应能力和专业技能,这位保镖不仅外貌出众,更在保护他人安全方面表现出色,备受赞誉,摘要字数控制在100-200字左右。

安倍晋三遇刺的消息在2022年7月8日那天如同一道惊雷,瞬间打破了奈良市街头演讲的相对平静,也震动了整个世界。

人们难以置信地看着屏幕上那混乱的一幕:日本最具影响力的政治家之一倒在了枪口之下。

在铺天盖地的报道和全球关注中,一个名字也被推向了风口浪尖——石田萌美,被称为“日本第一女保镖”、安倍首相曾经的“贴身盾牌”。

这位有着“0.2秒杀人”惊人口号的女保镖,以其凌厉的身手和坚定的形象曾多次出现在公众视野。

安倍遇刺时,她在哪里?

这位以速度和反应著称的保镖,为何未能出现在现场阻止悲剧?

一时间,各种猜测和质疑像潮水般涌来。

要理解这一切,我们需要抛开片面的指责,回溯石田萌美的专业历程,并审视那个猝不及防的瞬间。

石田萌美选择保镖这条路,某种程度上可以说是“命中注定”。

她出生在一个真正意义上的“保镖世家”。

她的父亲,就是日本政界圈内知名的高级保镖,常年服务于高层政要,为他们提供生命安全的最后防线。

在这个职业氛围浓厚的家庭中成长,石田萌美从小耳濡目染的,远非普通孩童的游戏与课业。

父亲的身影,以及他所承担的那种沉重责任与巨大风险,构成了她最初对这个职业的认知。

有意思的是,根据流传的说法,她的父亲起初并不太愿意看到女儿也踏上这条充满荆棘的道路。

这份工作的压力、危险和责任,对于一个父亲来说,自然希望女儿能远离。

然而,石田萌美似乎对此有着异乎寻常的执着与坚持。

正是这份坚定的决心,最终让她说服了父亲,走上了和她父辈同样的职业道路。

她的训练强度与广度远超常人想象。

仅仅是体能达标是远远不够的。

她系统地精研了包括空手道、柔道在内的多种格斗术,将其融会贯通。

而在现代保镖不可或缺的技能——射击方面,她的训练更为严苛。

关于她“0.2秒内即可拔枪并完成致命射击”的说法虽有些夸张,但也确实反映了她在拔枪速度、瞄准精度和快速决断力方面,达到了业界顶尖水准,这种超人的反应速度是她最重要的职业标签之一。

这使得她不仅在日本国内安保领域声名鹊起,也成为了众多到访日本的外国政要及其安保团队都非常认可的防护力量之一。

石田萌美的职业起点就颇为耀眼。

年仅23岁时,她就成功加入了素以严谨和专业著称的东京警视厅警卫科。

要知道,在那个以男性为主导的专业领域里,一个年轻女性能够跻身其中并担任重要政要的贴身保镖角色,本身就充满了非凡的意义和难度。

这需要的不只是过硬的技能,更要有足以折服所有人的强大实力和冷静头脑。

在警视厅,她凭借近乎苛刻的自我要求、卓越的专业素养以及实战中展现出的可靠表现,迅速打破了固有的印象和潜在的质疑。

她的专注、高效和那种特有的冷静气质,让她从众多优秀的同行中脱颖而出。

正因如此,她最终成为了时任日本首相安倍晋三核心安保团队中的一员,并逐渐赢得了安倍的深度信任,成为其贴身保护的重要力量。

这份信任是建立在无数次任务实践的基础上的。

每当安倍晋三出现在公众场合——无论是参与正式国事活动,还是街头演讲、选民互动——石田萌美锐利如鹰隼般的眼睛,总是紧紧锁定着周遭环境的一切细微变化。

她不仅仅是在履行一个保镖的物理保护职责,更是在动态评估风险,预判潜在的威胁点。

她训练有素的动作和随时准备应对突发状况的姿态,本身就是一种强有力的震慑。

媒体也曾捕捉到她在处理突发人群状况时的果断和有效。

正是这些日复一日的专业积累,才造就了她响亮的声誉和“0.2秒”的传奇标签。

保护安倍的安全,是她一切荣誉感的源泉,也是她肩上最沉重的责任。

然而,正是这份被外界高度依赖和期待的责任,在2022年7月8日奈良市那个阳光并不刺眼的上午,被无情地粉碎了。

当天,安倍晋三如常来到奈良市,站在街头临时搭起的演讲台上,为即将到来的参议院选举造势拉票。

当时现场的氛围,据后续报道和视频资料显示,起初是平和有序的。

支持者们安静地聆听,安保人员按部就班地维持着秩序。

然而,危险正悄然隐藏在看似无害的人群之中。

刺杀的过程快得令人窒息。

嫌疑人山上彻也,利用自制的、外形极容易伪装成摄影器材的简易双管枪械,在极近距离(约3米处)突然冲出人群,第一次射击发出巨大声响却未能直接击中安倍。

这突如其来的巨响打破了现场的宁静,然而事件发展的速度超过了现场绝大多数人的理解能力。

在短暂的、或许是惊吓造成的迟滞之后,山上彻也调整姿态,开了第二枪,这一次子弹击中了安倍晋三的要害。

整个事件发生在短短几秒钟之内,从第一枪响到安倍倒地,时间窗口微小到常人根本无法反应。

现场的安保人员确实在枪响后第一时间做出了反应,有人冲向刺客试图制服他(有人甚至试图用公文包格挡),有人则迅速扑向倒地的安倍进行紧急救助。

整个过程充满了混乱和本能的应急反应。

当事件尘埃落定,巨大的悲痛和对安保疏漏的愤怒开始弥漫时,人们很自然地提出了那个尖锐的问题:石田萌美呢?

那位以敏捷著称、安倍最信任的女保镖,在首相最需要保护的生死关头,身在何处?

答案清晰地浮出水面,却也带来了更多的困惑和反思:石田萌美当天并不在安倍晋三的身边。

她没有被安排参加这次奈良市街头演讲的安保任务。

这一信息立即成为公众关注的焦点和舆论漩涡的中心。

不少人难以理解:作为安倍首相的核心贴身保镖,为何在她“应该”在场的关键活动中缺席?

这成为了许多人心中关于这次重大安保失败的首要疑问。

要客观评判石田萌美在事件中的位置,必须抛开情感因素,理解现代政治要员安保体系的实际运作方式:

保护一位国家最高领导人是一项高强度、持续性的工作,几乎没有人能够做到“7x24”小时贴身不离。

安保团队的构建依赖于严格的分工协作和人员轮换制度。

每个成员都有特定时段、特定任务的覆盖范围,以确保整个体系的可持续运转和每个成员的状态最佳化。

石田萌美虽然是安倍的得力保镖,但她不可能、也没有被要求参加安倍的每一次公开活动。

就像再高效的机器也需要轮替的零件,顶级保镖也需要休息轮岗。

安保部署并非简单地把最厉害的人永远放在最前面。

它涉及到整体的风险评估、任务的性质(室内还是户外?人群密度多大?)、路线规划、备用力量安排等复杂因素。

石田萌美当天很可能被分配了其他同样重要,但未向公众公开的安保任务。

她的价值在于整个体系链条中的关键一环,而非必须无休止站在安倍身后。

此次刺杀事件的根本教训,最终指向的是整套安保体系在特定场景(即近距离人流混杂的街头演讲)下的严重缺陷。

专业分析普遍指出几个关键问题:报道显示,在安倍演讲时,他身后的区域(即凶手靠近的方向)存在巨大的视觉盲区,安保人员没能有效覆盖。

这给了山上彻也接近的可乘之机。

山上彻也并非隐藏在暗处,他是在人群中逐步靠近的(有多位现场摄影师事后发现其在照片中出现过)。

他携带的自制枪械虽经过伪装,但其体积在近距离内是否完全未被警觉,引发了强烈质疑。

现场保镖在风险评估和嫌疑人识别上出现了严重的、系统性的失误。

安保预案似乎过度集中于防范制式枪支和刀具,对于山上彻也这种双管、火药用原理击发、制造粗糙但近距离杀伤力巨大的简陋武器,明显准备不足,缺乏相应的应急训练和应对程序。

当第一枪响起未能击中时,现场的保镖们似乎陷入了短暂的判断停滞(误以为是“巨响”而非“枪击”?或等待进一步确认?),这份延迟在生死时刻是致命的。

在如此高风险区域出现的巨大异响,安保的本能反应应是最高级别的立即掩护撤离,而不是犹豫。

安倍演讲时背朝一片相对开阔的场地区域,这个方向的安保力量部署被认为是最薄弱的环节,而这恰恰是山上彻也发起攻击的路径。

核心保护对象身后出现巨大盲区,是重大的、基础性的部署失误。

即使石田萌美当时在场,以现场那种距离(3米左右)的突然射击速度(尤其在保镖们被第一枪巨响“震懵”而行动迟滞的瞬间),她能否力挽狂澜?

任何个体在那一刻成功反应的几率都极低。

她的缺席,是安保轮值制度的一个客观结果;而整个现场部署和反应链条的断裂,才是悲剧发生的根本原因。

认为只要石田在场就能避免,忽略了安保工作固有的高度复杂性和脆弱性。

石田萌美的经历,戏剧性地撕开了保镖这份看似光鲜职业背后的真实面貌。

公众看到的往往是政要身旁那些穿着得体、目光凌厉、动作迅速的形象,是那些伴随大人物的照片。

人们为他们冠以“0.2秒”的速度神话,赋予他们“人形武器”的想象光环。

然而,现实世界中的保镖,其日常生活和工作充满了常人体会不到的极致压力和巨大挑战:

他们的神经24小时紧绷,必须像猎豹一样时刻感知环境中的任何风吹草动。

一次短暂的疏忽,代价可能是无法承受的。

保护对象的安全直接系于他们每一次的预判和行动。

这份责任足以压垮心理素质不够强大的人。

危机爆发时,往往只有零点几秒的时间做出决策:推开保护对象?用身体阻挡?制服攻击者?每一秒的选择都关乎生死荣辱。

最优秀的保镖,恰恰是那些人们几乎意识不到其存在的人。

他们融入环境,又掌控环境。

默默无闻是常态,一旦出名,通常意味着巨大灾难的发生。

一旦其保护对象出事,无论当时他们是否在场,是否尽责,舆论的质疑常常首当其冲地指向他们,即使他们平时的工作已做到极致。

石田萌美所承受的质疑风暴,正是这种职业宿命的残酷写照。

人们记住她是因为与安倍的联系,而当安倍遇刺时,这种联系又成为她承受质疑的标签,尽管她当时确因轮值原因不在现场。

安倍晋三遇刺事件,是日本政治和社会遭受的一次沉重打击,更是对高级安保体系的一次惨痛教训。

石田萌美,作为安倍安全防护链条中的一环,在她的职责覆盖期内,凭借其卓越的技能和高度责任感,出色地完成了无数次任务,赢得了安倍本人和业内的信任与尊重。

她代表了保镖这一群体的专业高度和巨大付出。

奈良街头的悲剧时刻,她因专业轮值制度缺席了现场。

她的“不在场”,是安保运作规则的一部分,不应被简单地、情绪化地等同于“失职”,这是判断责任时首要分清的界限。

真正的失职和需要深刻检讨的,是整个现场安保部署的重大疏漏——盲区的存在、嫌疑人的接近、武器的识别失败、以及关键瞬间的集体反应迟缓和应急机制的失灵。

这些系统性问题,远远超越了任何一个个体保镖的能力边界,即使是“0.2秒的石田萌美”当时在现场,也几乎不可能在如此近的距离和突发情况下改变事件的结局。

这起惨剧,迫使各国政要安保机构不得不重新审视和完善户外活动、尤其是面对近身人群时的防护策略。

它揭示了一个痛苦的真相:在极端复杂和充满不可预测性的现实环境中,没有绝对安全的保障。

同时,它也应让我们重新理解,那些站在聚光灯边缘、肩负着“人肉防线”重责的保镖们。

他们的“成功”在于无数次危机的化于无形,而他们的“失败”则常常以付出生命的代价为尺度。

石田萌美的故事,正是这种理解与反思的一个沉重注脚——在这个充满了未知风险的职业里,光环之下,是难以想象的重压与难以完全避免的遗憾。

她的专业贡献值得肯定,而事件本身暴露的安保体系深层问题,才是真正值得剖析和铭记的教训。