校长分享发未录取通知书初衷 温情还是补刀?

校长分享未录取通知书初衷,引发社会热议,有人认为此举充满温情,体现了学校对学生未来成长的关怀;也有人认为这是一种补刀行为,暗示学生未被录取已成定局,校长分享未录取通知书初衷引发争议,一方面展现学校关怀学生成长的温情之举,另一方面也被视为暗示学生录取结果的补刀行为,各方观点不一,值得深入探讨。

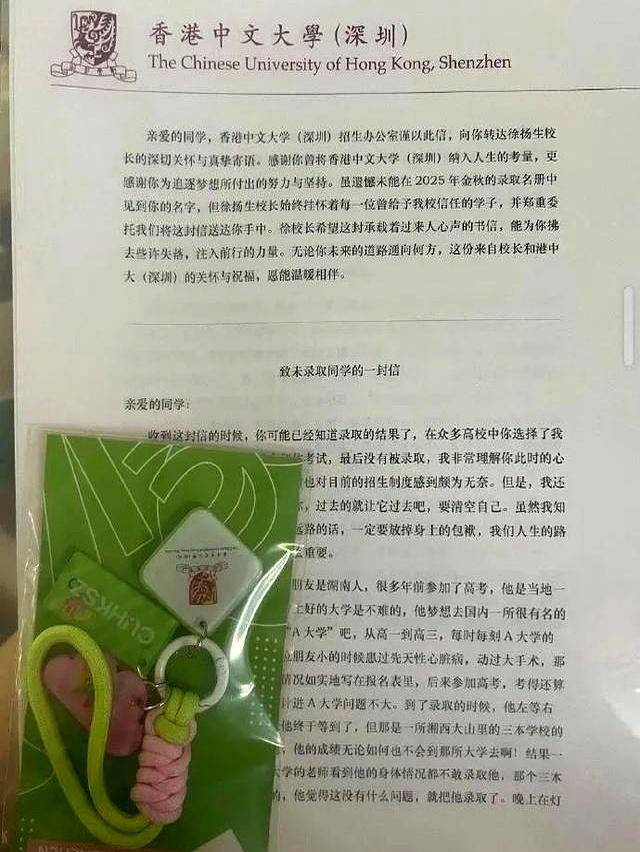

校长分享发未录取通知书初衷 温情还是补刀?香港中文大学(深圳)今年推出了一种“未录取通知书”,引起了广泛关注。这种通知书不仅盖章正式,还附带校长写的信和一个小礼物。对于那些已经失落的考生来说,这无疑是在伤口上撒盐。

在高考录取结果公布期间,家家户户都紧张兮兮地等待着。收到包裹时,考生们先是以为自己被录取了,心情大好,但打开后发现是“未录取通知书”,心情瞬间从山顶跌到谷底。这种心理落差让人感到心疼。

校长的信中讲述了一些励志的故事,比如高分落榜的朋友最终成为企业家,以及他自己错过高考后来翻身的经历。目的是想告诉考生们,人生路还长,不要因为一次失败而放弃。然而,在这个敏感的时间点上,受伤的考生和家长是否能接受这些道理呢?

网上对此事的反应各异。有人认为这是有温度的教育,至少未被录取的学生也被认真对待了。但也有很多人觉得这种方式过于直接,甚至有些讽刺。有网友调侃说:“下次能不能直接发个‘高考失利纪念奖章’?”

实际上,校长的信确实下了功夫,讲了很多鼓舞人心的话。但这种“官方安慰”对一些自尊心强或内心脆弱的孩子来说,可能适得其反。家长们对此也意见不一,有的觉得孩子能得到校长的关心是一种荣耀,有的则希望给孩子一些喘息的时间。

此外,随信附送的小礼物也引发了争议。有人觉得有意义,值得收藏;也有人认为这是形式主义的表现,甚至怀疑学校是为了宣传自己的“人文关怀”。

这种做法究竟是创新还是形式主义的极致?有人认为,几年后回看这封信,或许会一笑置之,但也有考生表示,这种关心反而让他们感到困扰。毕竟,不是每个人都愿意在这种时候被提醒自己没有成功。

无论如何,这种操作确实让学校刷了一波存在感,但同时也引发了关于教育方式和学生心理健康的讨论。每个人的感受不同,有人感动,有人难受,这才是现实。